奈良県桜井市・認定補聴器専門店 さくらい補聴器ブログをご覧いただきありがとうございます。毎週、金曜日に更新をしています。

人間は生まれてから成長、成熟、衰退と身体に変化が起こりますが、「老化」とは衰退を中心とした変化のことをさします。それはとても個人差が多く、そのメカニズムも色んな説があるそうです。その中で「聴覚」の老化とはどのようなものでしょうか?

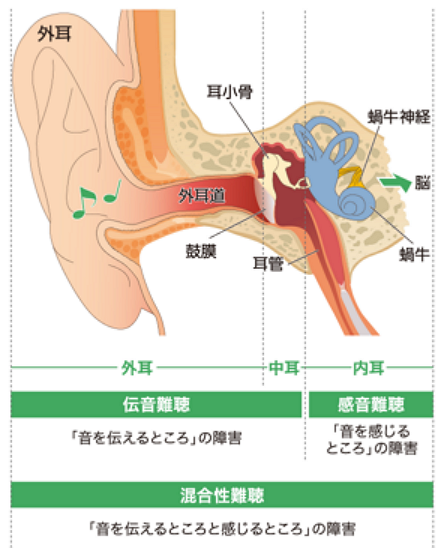

こちらは耳の図解です。音が外耳道というトンネルに入って、鼓膜→耳小骨→蝸牛→脳へと伝わっていきます。それぞれ外耳、中耳、内耳と部位に名称がありますが、加齢による難聴の多くは内耳「音を感じるところ」の機能が低下することによるものです。

内耳に位置する蝸牛(カタツムリのように2.5回転半したぐるぐるです)の中では、音の振動を電気信号に変える働きをしますが、加齢により細胞が変性したり、代謝が悪くなったり、細胞数が減少したりして、障害がおこります。これらは「高度に成熟した細胞群」であるため一度破綻すると再生はないとされています。

また、加齢による難聴以外に、病気による難聴もあります。図解の外耳、中耳、内耳において様々な病気があります。こちらは医療の分野ですので省きますが、外耳の病気では「耳垢栓塞」不適切な耳掃除で耳垢を押し込むことで外耳道がふさがれる、中耳の病気では「急性中耳炎」耳管から細菌などが侵入して炎症で鼓膜に穴があく、内耳の病気では「突発性難聴」急に音が聞きづらくなるなどがあり、治療によって治る病気もあれば、治りにくい病気、何度も再発する病気、さらにはまだ詳しい原因が解明されていない病気もあります。

そのため、「聞こえにくい=補聴器かな?」ではなく、まずは耳鼻咽喉科の診察がとても重要です。耳の中に炎症など異常がないかを調べ、聴力検査や言葉の聞き取りの検査をし、聞こえが悪い原因が外耳か、中耳か、内耳かを調べます。そのあと治療、あるいは、補聴器装用の判断となります。

もし難聴と診断された場合は、痛みがないからそのままでいいやと放っておかず、対策をすることが長寿社会には必要です。「難聴の放置」と「認知機能の悪化」には関連があり、難聴を自覚した早期の段階から対策をしている人と、そうでない人の間には、認知症の発症率や進行速度に差異があるとされています。

今月の補聴器相談会は4月7日(月)・21日(月)です。

ご予約は℡0744-35-6736まで。

認定補聴器技能者 吉川ひろみ

★Instagram ★Facebookページ ★YouTube

※補聴器は、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。

※適切なフィッティング調整とは、補聴器の選択・調整・補聴器による聞こえの確認や評価で、これらによって効果が発揮されます。

※装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。